福岡県糸島市教委は2016年3月1日、同市の三雲・井原(いわら)遺跡で、弥生時代後期(1~2世紀)とみられる硯(すずり)の破片が出土した、と発表しました。破片は長さ6センチ、幅4・3センチ、厚さ6ミリ。

[googlemap width=”false” height=”200″ latitude=”0″ longitude=”0″ address=”福岡県糸島市 三雲 453″ zoom=”11″ border=”yes” type=”ROADMAP”]糸島市の三雲・井原遺跡は、魏志倭人伝に登場する伊都国の中心地と考えられ、外交使節が来た際に、使節の文書や贈り物などを点検する外交業務も担っていたとの記述もあります。(郡使の往来して常に駐まる所なり。)

今回の硯の発見で実際に文書が同遺跡内で作成された可能性があります。もちろん魏などの使節側が使用したことも考えられますが、魏志倭人伝の外交業務の記述を裏付けるひとつの出土品であることは間違いありません。

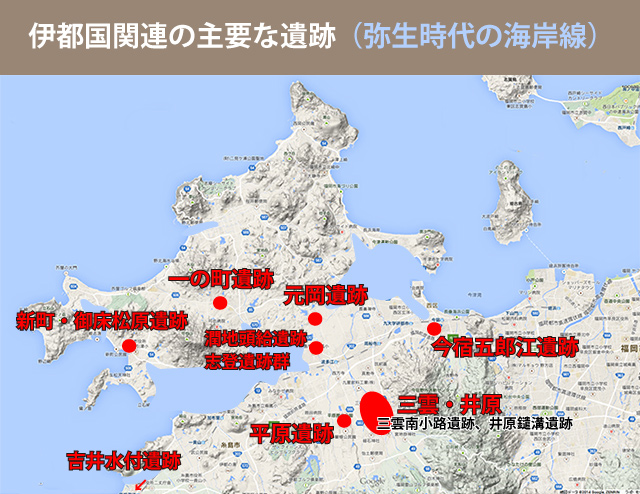

伊都国の当時の海岸線ですが、今よりもだいぶ海が入りこんでいて、下記のような海岸線になっていたようです。三雲・井原遺跡は海岸より少し上がった平野部にあります。両遺跡からは王墓も見つかっており、伊都国の王都ともいえる場所から発見されたのです。

田和山遺跡(松江市)で1998年に弥生中期ごろの地層から、すずりと研石の破片が見つかっているので、これで2例目となります。

~専門家の意見~

市教委文化課の平尾和久主任主査

「弥生時代は想像よりも官僚的な組織ができはじめていたのかもしれない」

九州大の西谷正名誉教授(田和山遺跡も調査した)

「先進文化に触れる窓口だった伊都国に入ったものが、山陰地方との交流で移譲されたのではないか」

天皇の故郷ー天皇発祥の地は伊都国である~若き大六が地元紙に発表した衝撃の論文 (原田学説)

神武東正の出発点を宮崎とするのはおそらく間違い。それは8世紀に書かれた記紀によるもので、そこには現在の宮崎とは書いてない。むろん神武天皇などいない頃の話し、おそよ3世紀後半という前提で書かれている。宮崎の高千穂が勃興するのはそれより少なくとも200年あとである。糸島の豪族が何らかの理由と目的で糸島を出発した。その時政治的目的のため、あるいは神的理由のため、卑弥呼の墓を掘り起こし船で木簡ごと大和へ運んだ、そのころの墓とされる平原1号墳に開噴の証拠が残っている。自分はありとあらゆる資料に目を通したが平原1号墳が3世紀前半の墓であるという証拠はない。あれは卑弥呼の墓で、開墳、移送されている。一定の証拠が残っている。イザナギ・遺残味伝説を当てはめるとすればこのことではないだろうか。